若い頃に地元の風景を撮った古い写真を見返していると、今はもうその景色がそこに無いという事実に、ふと胸を突かれた。20枚ほどを選んでスキャンし、大きな画面に映してみると、雑草をかき分けて歩いた足の感触や、土管の中で響いた音の記憶が鮮やかに蘇る。写真1枚1枚に、確かに時間と記憶が刻まれている。

これまでよりもさらにプライベートで、少しニッチな話になるが、今回は駅前や公園、住宅地などの40年前の景色と、その場所が今どう変わったかをたどってみたい。読者の方がその土地を知らなくても、街の風景が移ろっていく時間の流れを感じてもらえたらと思う。

場所は大阪、阪急南千里駅の周辺。写真を撮影したのは1987年頃で、1960年代に誕生した千里ニュータウン(以下、千里NT)の一角にあたる。その中でも比較的早くまちびらきが行われた地区であり、大阪万博(日本万国博覧会、EXPO’70)を控えた急ピッチの開発から四半世紀、建物も木々も風景に馴染み、少しくたびれたような落ち着きを見せていた。

消滅した公園と、残り続ける記憶(佐竹台1丁目)

小さな子どもにとっては、自分の住んでいた2丁目から隣の1丁目に足を踏み入れるだけでも、大きな冒険だったに違いない。もちろん、そうした時はたいてい上級生が連れていってくれるのだが、道を越えて隣の丁目の公園に行くと、「A棟の奴らが来た」「B棟の奴らが来た」と、少し身構えるような空気があったように思う。

写真は佐竹台1丁目。南千里駅のすぐ東に隣接するあたりだ。まだ小さかった頃、土管をくぐって壁の内側に入った感覚だけはぼんやりと覚えているが、それ以外の記憶といえば、虫取りをしていたくらいだ。その虫とは主にオンブバッタやコオロギで、運が良いとカマキリに出会えた。

中学3年の12月下旬、この写真の左手奥に見える集会所で、部活の後輩の女子たちが「送る会」を開いてくれた。クリスマス会も兼ねていて、プレゼント交換などもした。

佐竹台の団地は4階建てか5階建てで、一部には2階建てもあったが、いずれの建物にもエレベーターはなかった。理由はよく分からないが、この写真のように隣り合う棟の一部が渡り廊下のように繋がっており、その間を抜けて裏側へ出られる路地のような空間もあった。雨の日には、そこが子どもたちの遊び場になっていた。

団地裏の公園は多くが日当たりの良い南側にあり、暗い玄関側から明るくて暖かな公園へ抜ける——そんな感覚が、子ども心にも強く残っている。

千里NTでは、近隣住区理論に基づく都市計画のもと、多くの公園や緑地が配置されていた。団地群の裏手にはシーソーやジャングルジム、ブランコがあり、小さな広場もあった。季節ごとに雑草が伸び、風にそよぐその景色もまた、日常の風景の一部だった。

下の写真で右奥に、阪急のホームが見える。

現在のこの辺りの風景。地区全体の建て替えに伴い建物の配置自体が変わっているので、正確には同じ公園、広場とは言えない。(Googleマップ)

場所が多少ずれたせいもあるのかもしれないが、当時の痕跡はもうどこにも見当たらない。あの雑草は手入れの行き届いた芝生に変わり、子どもたちの遊具も姿を消した。

1丁目の公園は完全に無くなっていたが、2丁目の小さな公園は地形に守られ昔のまま残っていた(当時の写真はない)。(Googleマップ)

ブランコとシーソーは姿を消したが、ジャングルジムだけは当時のままだ。地面が妙にきれいで、どこかよそよそしい。草が伸び放題だったあの頃とは、それだけで空気の感じがまるで違って見える。

残り続ける階段と、置き換わる建築物(佐竹台1丁目)

千里NTは当初、切盛土量を減らす目的もあり、起伏のある地形を活かして開発された。その結果、坂道や高低差が多く、変化に富んだ街並みが生まれた。南北に細長く延びる佐竹台1丁目も例外ではなく、西と東とで大きな高低差がある。この写真に写っているのは、その高低差をつなぐ歩道、まさに地形と街が溶け合う場所だ。

写真の手前(山側)は当時、A団地(大阪府住宅供給公社住宅)のエリアで、歩道の上に見えるのは、大阪府千里留学生会館のB棟とC棟を結ぶ渡り廊下だ。歩道の途中には3ヶ所で階段があり、この高低差のある歩道と渡り廊下の空間的な関係性が好きで撮影していたように思う。(ちなみに、子どもの頃この近くのA団地にも、歩道を下り切った集合住宅にも気になる女の子がいたのだが──その話はここではやめておこう。)

同じ場所の現在の風景。(Googleマップ)

今はここには関大の留学生寮が建っていて、建物は歩道より左側のみに建てられている。

階段自体は全く変わっていない。当時のままだ。坂や階段の多い土地に育ち、子どもの頃はしんどいとしか思っていなかったが、今はこういう起伏のある風景に惹かれる。

高低差の是正により失われる、情緒のある風景(佐竹台1丁目・2丁目)

千里NTの計画では歩車分離が重視され、車道と切り離された歩行者専用道が、安全で落ち着いた歩行空間をつくり出していた。同じ等高線上に車道が通され、建物が並んでいたため、住宅と住宅のあいだには自然な高低差が生まれ、なんでもない場所にもどこか情緒が漂っていたように思う。

同じ場所の現在の風景。(Googleマップ)

建物の間を抜けた先は立体駐車場で、かつての動線は無くなっていた。

公園や緑地を縫うように延びる歩道には坂道や階段が多かったが、近年の大規模な再開発によって土地の起伏は緩やかになり、誰にでも歩きやすい道が増えた。それはもちろん喜ばしいことだが、全てが明るく整い、裏のない街になったとも感じる。子どもたちにとっては、親に隠れてこっそり遊ぶような場所が少なくなったのかもしれない。ただ、その発想自体が古い世代の感覚であり、今はそうした“裏の世界”がネットの中に移っているのだろうか。

同じ場所の現在の風景。植栽の管理が行き届いている、芝生が綺麗に刈られているのに驚く。(Googleマップ)

線形は少し変わったが、駅と地域を結ぶ最短の動線は、ユニバーサルデザインになりながらも残されている。そういえば昔、住宅地には最初から整備された花壇などほとんどなかった。代わりに、住民たちが趣味で花壇をつくったり、建物の裏に小さな畑をつくったりしていた。厳密には規定外だったのかもしれないが、そんな風景にこそ地域の温もりがあった気がする。

こちらは佐竹台2丁目交差点を見下ろしていた当時の写真。交差点の斜向かいに建つリゾートホテル風の建物は、1階が阪急オアシス(スーパー)で、2階より上が阪急百貨店の女子寮であった。スクランブル交差点は昔も今も、千里NTには5ヶ所も無い。

子どもの頃、駅前から家へ帰るとき、時々この階段のある近道を通った。道路沿いの歩道を歩くほうが平らで楽なのに、なぜかこの道には小さな冒険のようなワクワクがあった。雨の日には階段に水たまりができ、傘を差してすれ違うのもやっとだったから、ここを通るのは決まって「ちょっと楽しみたい日」だけだったように思う。

同じ場所の現在の風景。(Googleマップ)

交差点の向こうにあったスーパーが大きなマンションに変わり、手前の団地も今風の集合住宅へと建て替わった。驚いたのは、あれだけあった地域の高低差が、ここまで平らに近づいたことだ。これは、高齢者が増えたこの地域にとって、必然の進化だったのかもしれない。安全で、誰もが無理なく歩ける道に生まれ変わったのだ。

街並みはすっかり変わってしまったけれど、この変化を見守るように、交差点だけは昔のまま残っている(左折専用レーンが設置されるなどの変化はあった)。

起伏の多い千里NTにおいて、歩道の高低差を減らす手法として見つけた例を一つ。写真は引き続き佐竹台2丁目から。(Googleマップ)

集合住宅のエレベーターを使って上階に移動すれば、そのまま坂の上に出られるという動線だ。最初見た時は、その素晴らしい発想に正直驚いた。

静かで大きな存在だったメゾネットと桜並木(佐竹台1丁目)

佐竹台1丁目の北端には、通称「メゾネット」が建っていた。メゾネットとは、集合住宅の一戸が室内の階段で上下の階層につながっている住居のことで、それがそのまま地域での通称になっていた。メゾネットに住む友人宅を訪れた時は、楽しくてドキドキワクワクした。

このメゾネットを語る上で欠かせないのが、その敷地沿いに堂々と連なっていた、大きく美しい桜の並木だ。毎年この下を歩くのが楽しみだった。特に風で花びらが雪のように舞い散る光景は息をのむほどに美しく、写真に残していなかったことが悔やまれるが、脳裏にはしっかりと焼きついている。

同じ場所の現在の風景。(Googleマップ)

周囲の建物はすべて建て替えられたが、道や両側の擁壁や石垣、街路樹はそのままで、当時の雰囲気は残されている。

メゾネット(写真右)の背面、佐竹台1丁目の北側には、千里1号線(旧称)を挟んで駅前の商業地域が隣接している。交通量の多いその道路の騒音を、建物がまるで盾のように受け止めていた。写真の奥に見えるのは佐竹台2丁目交差点。信号のサイクルが長く、このあたりでタイミングを見計らって走り出すこともよくあった。もっとも、信号に左右されるのが煩わしくて、しばらくはメゾネットの表側――南側の道を選んで歩いていた時期もある。

同じ場所の現在の風景。(Googleマップ)

駅前の商業施設はすべてが新しくなった。銀行や市役所の出張所や銀行などが入居していた千里南地区センタービルと、その東側にあった千里市民センタービルは、駅前広場や大きなマンションに置き換わった。中央分離帯のワシントン椰子はだけが、成長はしているが当時と変わらない。

時が止まったように今も残る、懐かしい風景(竹見台中学校前)

竹見台は佐竹台よりも、車の通行と隔離された安全な歩道が充実していた。小学校高学年の頃だったか、この辺りを自転車で走り回り、みんなで「ぬすたん」(盗人と探偵の意)を自転車でしていた。

※ぬすたんは、一般的には「ケイドロ」(警察と泥棒)と呼ぶ地域の方が多いようだ。

写真は南千里駅から歩道橋を渡って竹見台に入り、Y字型の高層スターハウスの下を抜けた先の坂を登り切った辺り(地元の人しか分からない説明だが)。ここへ至る上り坂は結構な勾配があるので、今でこそ電動アシストが多くなったが当時は大変だっただろう。

同じ場所の現在の風景。(Googleマップ)

道や柵、電柱、標識、土手の看板まで、あの頃と変わらない光景に思わず見入ってしまった。写真に写る範囲の団地の建て替えが進んでいない分、昔の面影がそのまま残っていて、時間がゆっくり流れているように感じる。建て替えはこの先進むだろうから、この風景に浸れるのも今だけだろう。

1987年ごろの吹田市立竹見台中学校の校庭と体育館。中央奥の建物は吹田市立千里たけみ小学校の校舎。この薄暗さなら当時も今も見分けがつかない、ほとんど何も変わっていない。

ただし、当時は千里たけみ小学校は存在せず、当時撮影した時点での写真の校舎は南竹見台小学校だ。地域の人口と児童数の増加により、1978年に竹見台小学校から南竹見台小学校を分離し、当時は2校が同じ場所に(隣り合って)存在していた。2003年に2校が統合され、千里たけみ小学校が発足している。運動場や校舎は昔のままだが、取り巻く環境は大きく変化しているようだ。

南竹見台小学校にはサッカー部の練習試合で、竹見台中学校には剣道部の練習試合で来たことがあった。久しぶりに生まれ育った土地を歩くと、辛かった部活や淡い恋心も含め、当時のことを回想するきっかけになる。

喫茶ローゼンのなくなった南千里の駅前(津雲台1丁目)

南千里駅前は、当時からは想像もつかないほど大きく変わった。2つの大きなマンションが並び、かつての阪急オアシスと専門店街(南センター)は「トナリエ南千里」というモールに生まれ変わっている。駅とホテル(当時のホテルサンルート)の間に広がっていた平面の自転車置き場は、今や自動で地下に吸い込まれる機械式駐輪場となり、立派なロータリーもできた。

写真は南千里駅から竹見台方面を望んだ一枚。手前左の階段を降りるとタクシー乗り場や「ローゼン」という洒落た喫茶店があった。大学生の頃、意味もなく友人と早朝から訪れては、大人びた空気を味わっていたものだ。コーヒーの良い香り。新聞を広げる人。

正面の歩道橋を渡ると竹見台。千里ニュータウンの象徴とも言えるY字型の高層スターハウスが見える。歩道橋の手前を右に曲がれば、もう一つの歩道橋がホテルサンルートの2階へと繋がっていた(南千里橋というらしい)。

当時の南千里には書店が二つあった。南センターには文房具店や玩具店と並んで「田村書店(恐らく)」があり、1983年にホテルサンルートが完成した際には、その2階に「文学館」という書店が開店した。文学館は通路を挟んで手前と奥に分かれ、奥ではコミックや参考書を、手前の右半分では文具を扱っていた。

同じ場所の現在の風景。(Googleマップ)

昭和のゆるやかな空気を残していた駅前は、今ではシステマチックで整然とした街並みに変わった。

歩道橋の向こう、竹見台の最後の高層スターハウス(C-27)も、いよいよ取り壊しが始まっている(解体工事の予定期間は、2025年2月から2026年10月まで)。

当時の阪急高架下は、今思えば驚くほど広い範囲が駐輪場だった。道の手前側にはいくつもの路線から集まってくるバス停が並んでいて、中央分離帯沿いには駐車車両が停まっていた。

同じ場所の現在の風景。バス停やタクシー乗り場、駐輪場が一体的に整理され、綺麗になったが少し寂しくも感じる。 (Googleマップ)

そして、銀行や市役所の出張所などが入っていた「千里南地区センタービル」(現存しない)。昭和を代表する建築家・村野藤吾の設計だったとは、最近まで知らなかった。

広い吹き抜けとステップフロアが組み合わされた内部空間は、夏になるとどこよりも冷房が効いていて、よく遊び場にしていた。駅側の入口にあった千里ニュータウンのジオラマは、今は「千里ニュータウンプラザ」の情報館に移されている。

同じ意匠で後から隣接して建てられた千里市民センタービルの3階にはプラネタリウムがあった。同じフロアには広い自習室もあり、静かで空調も効いているので夏休みなどはよく通った。

同じ場所の現在の風景。(Googleマップ)

個性に欠ける駅前にはなったが、スターバックス、ミスタードーナツ、バーガーキング、くら寿司……と、当時よりも格段に便利な街になった。

洒落た公園に生まれ変わった、変わらない場所(千里南公園)

当時は、毎年5月5日の子どもの日には「せんりこどもカーニバル」が開催され、夏には「吹田まつり」の前夜祭として盆踊りや花火大会もあり、子ども心にも思い出の多い公園だ。盆踊りの日には、円形広場の中央にやぐらが立ち、周りを囲むように屋台が並んだ。暗闇の中で灯る屋台の明かりがなんとも幻想的で、その夜だけの特別な時間に胸が高鳴った。朝からそわそわしながら、好きな子に会えないかと期待したり、思いきって声をかけて一緒に出かけた年もあった。

写真は、園路から外れた公園の北西角の辺りで、周りよりも高くなっているのでひと気ない休憩スポットだ。突然カラフルな屋根が並んでいるので写真的に面白いと思って撮影したのではないかと思うが、今も昔とほとんど変わっていなかった。

同じ場所の現在の風景。場の雰囲気を壊している注意書きの黄色い看板を真横から撮っていたので、今回も真似をしてみた(当時の自分の気持ちは今の自分もよく分かった)。 (Googleマップ)

2019年には公園内にオペレーションファクトリーによるカフェレストラン「バードツリー」も開店し、ローカルなこの公園が突然お洒落になったが、写真で切り取るとここのように当時の雰囲気のままのスポットもある。

当時の写真は無いのだが、ここで触れておきたい、ネット上に記録しておきたいスポットがあったので撮影してきた。

1970年代中盤の朧げな記憶では、今は花壇になっているこの枠の中が大きく凹んでいて、その中は噴水になっていた。一般的な噴水ではなく、決められた時間になったら「ショー」の始まる仕掛けになっていた。プログラムされたライトのオンオフ(光はカラフルだった)と連動して横の壁から斜めに水が吹き出していて、かなり前衛的な装置だった。当時はEXPO’70も含め、未来的なデザインが流行っていたように思う。一種の噴水のようなこの施設についての記録を他で見つけられていないので、継続して調べてみたい。

この装置の稼働は短命だった。物心のついた頃には残骸だけになり、そのまま長く放置されていた。その後土で埋められて芝生になり、いつ頃からか花壇になった。

変わるものと、変わらないもの

40年の月日を経て、大きく変わった部分もあれば逆に変わっていない部分など、多様な状況が確認できた。ともあれ、様変わりした風景の中にも何か1点でも見つけられたら、安心したり切ない感情を思い出したりと、思いのほか楽しむことができた。生まれ育った土地ではなくても、以前の職場や通っていた学校の最寄り駅の周辺なども、久しぶりに訪れてみると大いに楽しめるような気がする。

写真は佐竹台2丁目から佐竹公園や佐竹台小学校を望む南を向いたカット。

ほとんど同じ辺りを見た現在の風景。電電公社(NTT)の社宅が並んでいた左奥には大きなマンションが建った。佐竹公園のメタセコイアの並木は当時から立派だったが、そのほかの木々も大きく育った。物心がつくと地元に何もないことに気づき梅田にばかり出掛けていたが、今や自分は改めて千里を懐かしむ歳になった。(Googleマップ)

立派な木々がさらに立派に育っているのを見て、もっとゆっくり細かくこの辺りを散策してみたくなった。

東の方の眺望。遠くに生駒山が見える。

同じ方向を見た現在の風景(上の写真で手前に写っている団地のあたりから撮影)。(Googleマップ)

中央に見える三角屋根の5階建の団地群は、80年代中盤だったかに2階建てから一度建て替えられているので、現在もそのまま変わっていない。(撮れる場所が建物の間しかなかった)

学生時代には夜更かし癖がつき、生駒山から上る朝日を拝んでから焦って寝ることがよくあった。

変わるものと、変わらないもの。

団地でコの字に囲まれた広場ははじめは何もない広場で、子供たちが軟球で野球ごっこをしたり自転車で走り回ったりしていた。夏の土曜の夜7時台は決まって花火。親のそばで静かに花火に魅入る子から、賑やかに走り回る子たちまで……絵に描いたような昭和な風景だ。

※当時は土曜も午前中までは学校の授業があった。

広場は、そのうち団地の裏などに駐車場が整備されたこともあり、無断駐車ができないように意味不明な雑草エリアが誕生した。写真は佐竹台2丁目、B2〜B4棟で囲まれた広場。

同じ場所を見下ろした現在の風景。昔は子どもが多くて良くも悪くも賑やかだったが、最近は街自体が静かになった。(Googleマップ)

広場から殺風景な立体駐車場になったこともあるが、住民の高齢化や少子化に加えて、そもそも子どもたちが遊び場をネットに変えて外で遊ばなくなったことも、静かになった原因かもしれない。

国土地理院の古い時代の空中写真を見ると、色々発見がある。

最近の南千里周辺。

学校のグランド以外に建て替え工事中で土の露出したところが、桃山台、佐竹台、高野台にある。

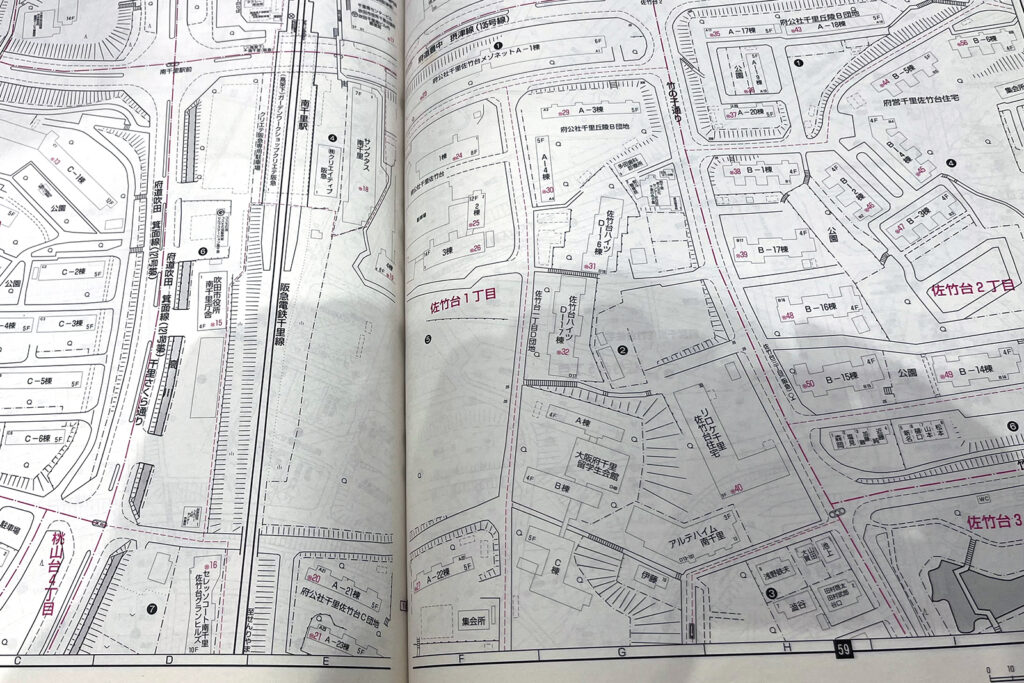

下の画像は、千里ニュータウン情報館で見せてもらった、佐竹台1丁目でまさに建て替えが進んでいる頃の地図。中央が工事中で何も建ってない。(もっと古い地図は図書館で探す必要がある。)

千里NTは、超高齢社会への対応や住民ニーズに応じた新たな施設の導入など、街の再生に向けた取り組みを着実に進めている。新陳代謝を重ねるたびに、かつての風景は少しずつ姿を消していくが、歩いてみると今もあの頃の記憶と重なる景色が、思いのほか多く残っていることに気づく。

街は変わり続けても、そこに流れる風や緑の匂いは、どこか変わらない。また別のテーマで、そんな千里NTの風景をもう一度、ゆっくりと切り取ってみたい。